东北地理所在基于水-碳-粮-生多维要素协同优化提升生态系统连通性方面取得阶段进展

据统计,农业用水在全球总用水量中占比高达70%,而地下水开采量的67%更是被用于灌溉。农业快速扩张,不仅对水资源供给造成巨大压力,也侵占了森林、草地和湿地(简称林草湿)等生态系统的生态用地,打破了生态系统连通性,扰乱了自然生态系统碳循环过程。考虑粮食安全和生态安全的水土资源优化配置涉及到水文、生态、农业、地理、经济等多个学科领域,同时考虑到了水资源和土地资源之间存在相互匹配与均衡的关系,任何一种资源的短缺都会限制另一种资源的利用,从而降低水土资源的综合利用效率。因此,如何协调与权衡有限的水资源和土地资源,提升水资源利用效率,增加粮食生产能力,提高保护生态系统连通性,增强碳汇能力,仍然是一个复杂的科学问题。

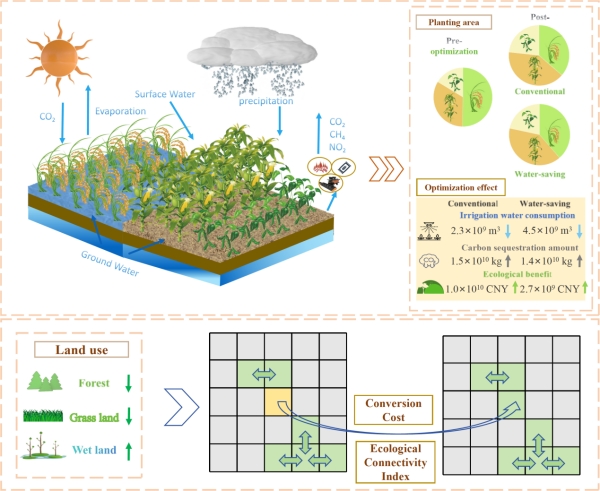

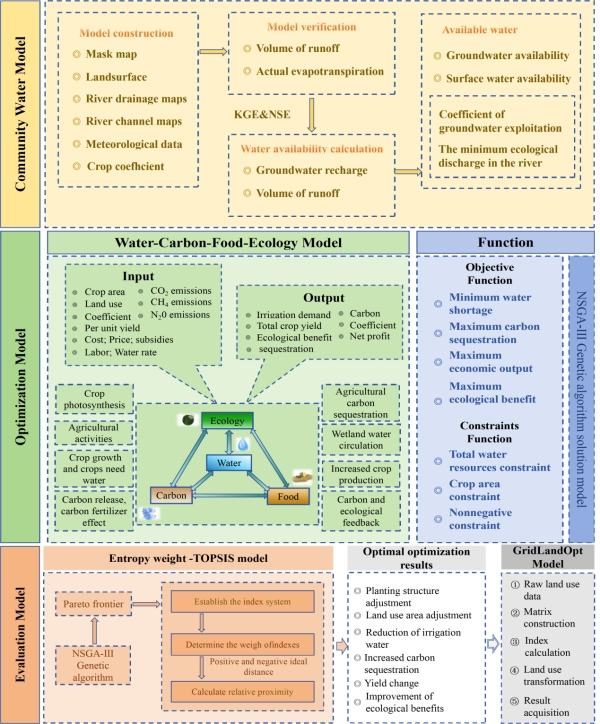

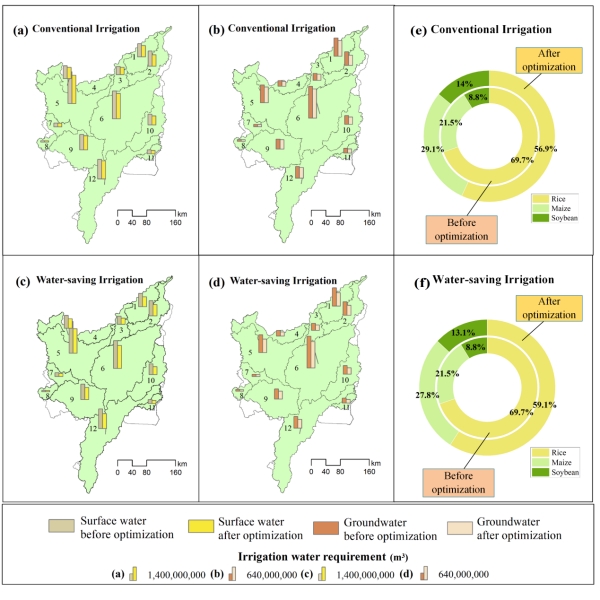

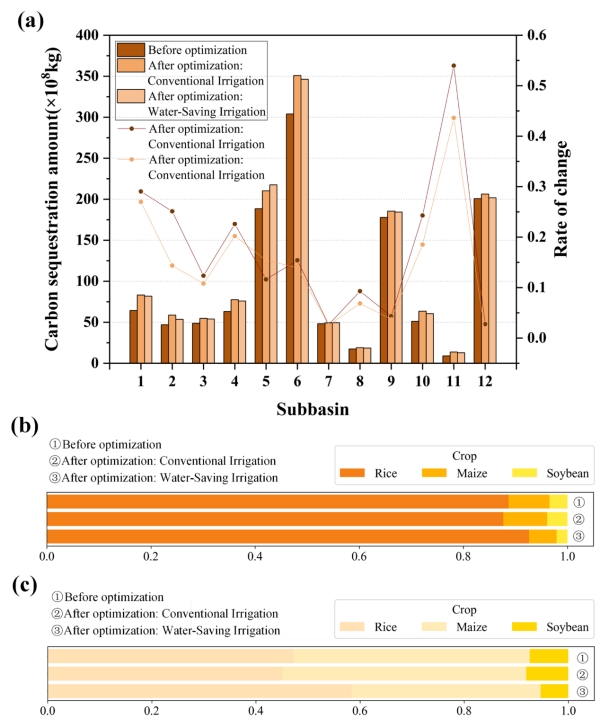

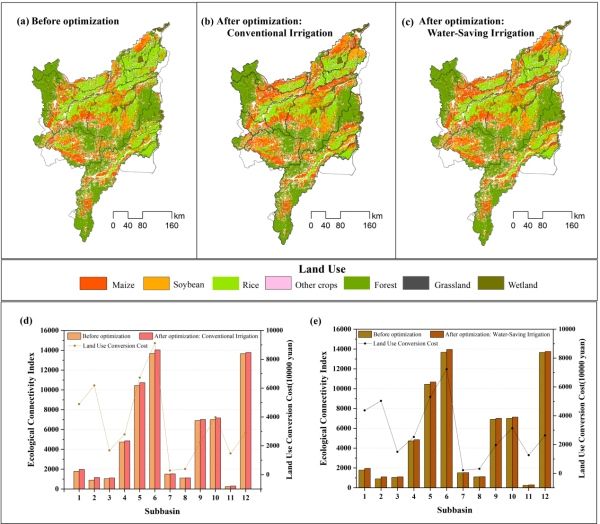

针对上述问题,本研究以中国三江平原为例,结合分布式水文模型(CWatM)和改进的基于水-碳-粮食-生态耦合的水土资源空间优化配置模型(图1和图2),实现了水资源、固碳量、粮食产量和生态系统连通性多维要素的协同与权衡。具体结果如下:(1)三江平原水资源量在156~479亿m3之间波动。由于水利工程和水土资源时空不匹配性,现有可利用水资源量无法可持续支撑三江平原4000万亩水稻田种植规模。(2)在常规灌溉模式下,优化后水稻、玉米和大豆的种植比例由现状的3:2:1调整为2.2:2.4:1.4,可节约灌溉用水23亿m3,湿地面积增加10204公顷,总固碳量可增加153亿kg,总生态效益提升102亿元,空间优化后生态连通性可提高2.8%。(3)在节水灌溉模式下,优化水稻、玉米和大豆的种植比例调整为 2.3:2.4:1.3,可节约灌溉用水45亿m3,总固碳量增加137亿kg,湿地面积增加5609ha,总生态效益提升27亿元,空间优化后生态连通性提高2.3%(图3-图5)。

未来三江平原应加强两方面的研究:一是加强供水工程建设,提高农业水资源利用效率,增强农业水资源供给保障能力。另一方面,应从多角度、多过程揭示生态系统功能与农业生产的关系,确保粮食安全和生态安全。

该研究发表在农业水资源领域中国科学院1区期刊《Agricultural water management》上,由东北地理所联合培养硕士宋昊(第一作者)、李博特别研究助理(共同一作)、李治军副教授(黑龙江大学)、章光新研究员、吕喜玺教授(新加坡国立大学)和齐鹏项目副研究员(通讯作者)等共同完成。研究得到国家重点研发计划项目(2022YFF1300902和2024YFD1501700)和中国科学院战略性先导专项(A类)(XDA28100105)共同资助。

论文信息及链接如下:

Hao Song,Bo Li,Zhijun Li,Guangxin Zhang,Xixi Lu,Peng Qi*. Modelling water and land resources synergy and trade-off in a major grain-producing area,China. Agricultural Water Management,2025,320: 109880.https://doi.org/10.1016/j.agwat.2025.109880

图1 基于水-碳-粮食-生态耦合的水土资源空间优化配置概念图

图2 三江平原水土资源空间优化配置技术路线图

图3 水资源优化结果:(a) 优化前后常规灌溉模式下地表水配置;(b) 优化前后常规灌溉模式下地下水配置;(c) 优化前后节水灌溉模式下地表水配置;(d) 优化前后节水灌溉模式下地下水配置;(e) 优化前后常规灌溉模式下作物灌溉用水分配比例;(f) 优化前后节水灌溉模式下作物灌溉用水分配比例

图4 固碳量优化结果:(a)不同模式下的固碳量;(b)不同模式下作物的碳排放量;(c)不同模式下作物的碳吸收量

图5 空间优化配置结果:(a)优化前土地利用类型分布;(b)常规灌溉模式下优化后土地利用类型分布;(c)节水灌溉模式下优化后土地利用类型分布;(d)优化前后常规灌溉模式下生态系统连通性及转换成本变化;(e)优化前后节水灌溉模式下生态系统连通性及转换成本变化。

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号