“黑土粮仓”科技会战大安示范区“盐碱化草地生产力提升与生态屏障构建模式”召开草地现场观摩测产会

2025年7月16日,中国科学院战略性先导科技专项(A类)“黑土地保护与利用科技创新工程”任务“盐碱化草地生产力提升与生态屏障构建模式”在白城洮北示范区召开了现场观摩与测产会。行业主管部门领导和领域专家40余人参加了活动。

吉林省林业和草原局草原处处长车庆林、种苗处三级调研员徐伟,白城市林业和草原局局长苏永新、白城市畜牧发展中心主任王旭、白城市洮北区草原工作站刘志明站长和付宪茹研究员等行业主管部门领导参加了此次活动;亲临现场的领域同行专家有国家牧草产业体系专家赖宪明研究员和王志锋研究员、东北师范大学王德利教授、中国科学院沈阳应用生态研究所吕晓涛研究员、中国科学院东北地理与农业生态研究所王志春研究员、黑龙江省林业科学院倪红伟研究员、吉林省农科院徐安凯研究员、黑龙江省农业科学院总农艺师申忠宝研究员、白城畜牧科学研究院院长鲁英研究员和李景玉研究员、内蒙古自治区兴安盟农牧研究所所长徐兴健研究员等20余位。王德利担任专家组组长,鲁英主持了测产活动。

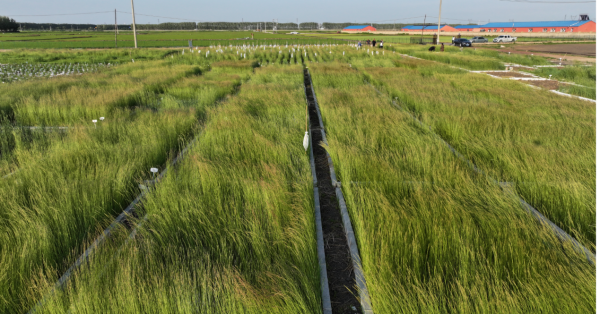

研究任务负责人中国科学院东北地理与农业生态研究所马红媛研究员,在羊草品种选育基地、盐碱地生态治理模式示范区分别系统介绍了项目组在盐碱地精准诊断分级、优质耐盐碱羊草新品种筛选和培育、退化羊草人工草地分区分类建植修复、盐碱羊草地生态-生产功能协同提升等技术研发与模式示范方面的最新进展与成果。

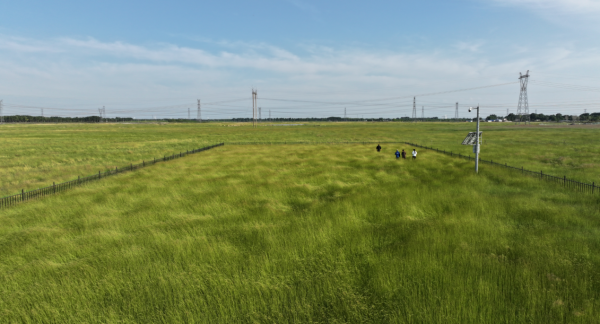

专家组听取汇报后,对盐碱化草地羊草植被恢复和生产力提升示范区进行了实地验证考察和现场测产评估,王德利代表专家组宣布了测产结果。结果表明项目组突破性研发的中重度退化草地“羊草免耕秋播”创新技术实施8年后,羊草覆盖度提高到90%以上,株高达110-120cm,地上生物量鲜重为9.5t/hm2;中重度盐碱地“羊草新品种+改良剂+条播修复”技术模式实施4年后,羊草覆盖度90%以上,地上生物量鲜重达10.5t/hm2。而未经过修复的盐碱草地对照区植被主要以一年生的虎尾草、猪毛蒿等退化植物物种为主,植被总覆盖度低于60%,地上鲜重平均仅1.6t/hm2,而羊草覆盖度低于5%。

专家组成员逐一对本项目研发的技术和示范效果进行了点评,一致认为本项目突破了以往盐碱草地治理的粗放人工“种草”工程为主的传统模式,采用“以种适土”和“以土适种”相向而行的“近自然恢复”的系统思维,以苏打盐碱地顶级植物羊草耐盐碱机制和苏打盐碱地土壤障碍形成及消减机理为理论基础,融合创建了中重度苏打盐碱草地“良种培育+土壤改良+播种模式革新”创新技术模式,该模式拥有理论基础、品种创新、技术突破和模式革新,示范效果显著,而且要点清晰、成本低、易操作,具有巨大的推广潜力。

王德利、倪红伟、赖宪明和徐安凯等长期扎根本区域草地研究的专家比较长期监测数据认为,本次测产的示范区羊草草地生态景观和地上生产力水平,基本恢复到上世纪七八十年代松嫩平原‘风吹草低见牛羊’的天然羊草草地状态。王志锋、吕晓涛、王志春和申忠宝等专家评价该修复技术模式是马红媛研发团队经过10余年的不懈努力,遵循苏打盐碱草地“水-土-植物”适配理念,融合以往研发经验和新技术新理论,发挥多学科交叉、多技术融合优势的创新性成果,对盐碱地生态治理和北方草原生态屏障保护恢复提供了“样板田”。

车庆林、徐伟和苏永新等行业主管部门领导,高度评价了示范区修复的效果,认为项目研发的品种和技术模式为北方盐碱草地的生态治理和高效利用提供了“解决方案”,并表示继续全力支持此项工作的深入开展,从政策管理角度及时将本项好技术在松嫩平原和全国相关适宜区域进行推介应用。

羊草新品种苗圃

盐碱草地羊草植被高效恢复示范基地

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号